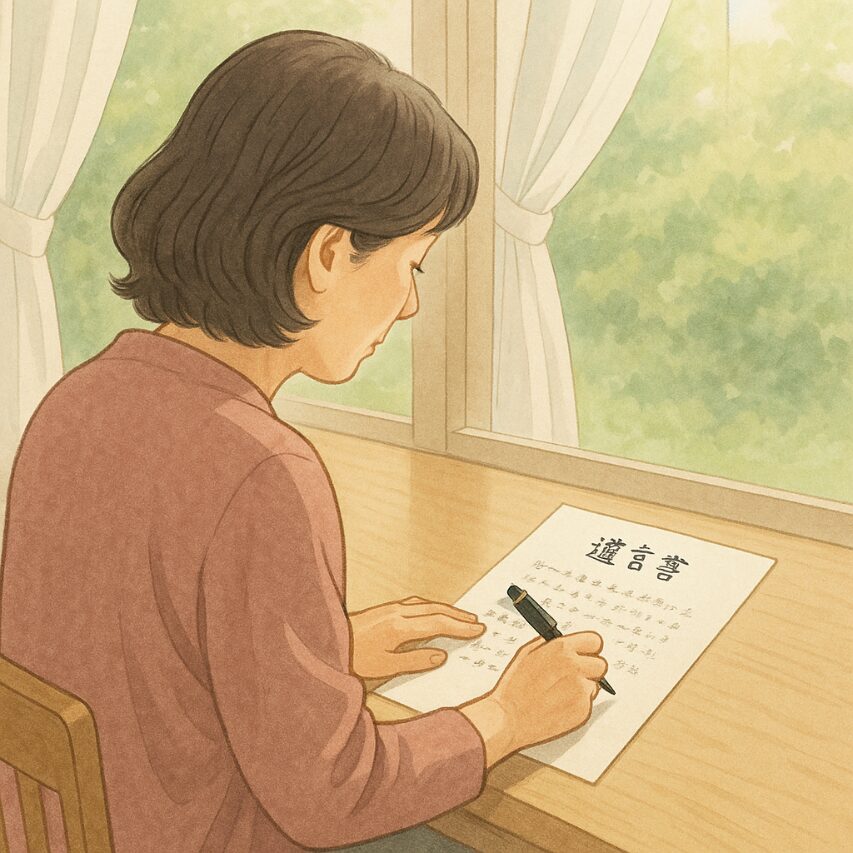

~自筆だからこそ“正確さ”が生命線です。想いを確実に、手続をスムーズに~

自分の思いを将来に確実に残すためには、民法で定められた方式を満たした有効な遺言書を作成することが何より重要です。特に「自筆証書遺言」は、費用をかけずに手軽に作成できる反面、形式の不備により無効となるケースも少なくありません。ここでは、基本的な書き方と注意点を整理します。

◆ 自筆証書遺言の基本要件(民法968条)

民法968条は、自筆証書遺言について「全文・日付・氏名を自書し、押印すること」を求めています。これらのいずれかを欠くと無効となるため、特に注意が必要です。

• 全文の自書遺言書は本人の真意を確保し、偽造・変造を防ぐため、全文を自筆で書くことが原則です。パソコン・ワープロ・代筆は認められません。

• 日付の記載年月日を明確に記載する必要があります。「令和7年10月吉日」といった不特定の表現は無効とされる判例があります。

• 署名・押印 戸籍上の氏名を自筆し、印を押します。認印や指印でも有効ですが、本人確認の確実性を高めるためには実印を推奨します。 他人が押印した疑いがある場合には無効と判断された例もあります。押印は必ず本人が行いましょう。

◆ 財産目録を添付する場合の注意点

平成30年の民法改正により、財産目録部分については自書でなくても可とされました。パソコンで作成した一覧表や、通帳・登記事項証明書の写しを添付することも可能です。ただし、以下の条件を守らなければ遺言全体が無効となるおそれがあります。

• すべての用紙に署名・押印を行うこと 両面印刷の場合は、表裏両面に署名押印が必要です。

• 本文との一体性を確保すること 財産目録は、自筆本文と一体として添付する必要があります。本文と目録が一体の遺言と認められるには、契印・封入・編綴などにより、物理的又は外形的に関連性が確認できることが望ましいとされています。

• 財産の特定をできる限り具体的に 不動産は登記事項証明書どおりに、預貯金は銀行名・支店名・口座番号、有価証券は銘柄名や数量まで正確に記載することが重要です。

◆ 訂正・保管上の留意点

内容を訂正する場合は、加除変更箇所を明示し、署名押印をすることが必要です。単純な差し替えは方式違反となり、無効となるおそれがあります。修正箇所が多い場合は、新しい遺言書を作成し直す方が安全です。また、せっかくの遺言書も「見つけてもらえなければ意味がありません」。2020年からは法務局の自筆証書遺言保管制度が始まり、原本を公的に保管できるようになりました。これにより紛失・改ざんのリスクを防ぎ、家庭裁判所での検認も不要になります。

◆ まとめ

自筆証書遺言は、自らの手で想いを残せる最も身近な遺言方式です。しかしその一方で、わずかな形式の欠落で無効となるほど、法的には厳格な制度でもあります。

• 全文・日付・署名・押印を正確に記載する

• 財産目録にはページごとの署名押印を忘れない

• 一体性と訂正方法を遵守する

これらを守ることが、あなたの「最終意思」を確実に次世代へ伝える第一歩です。行政書士に確認を受けながら、想いが確実に届く“有効な遺言書”を整えましょう。

【免責事項】

本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。記載には十分配慮しておりますが、法改正等により最新でない可能性があります。具体的なご相談やお手続きは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。また、掲載内容に誤りや不適切な表現等がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。内容を確認の上、必要に応じて速やかに対応いたします。